★自律神経とは?

「なんとなく体の調子が悪い」「気分がすぐれない」といった、理由のわからない不調の原因として自律神経の乱れをあげることができます。

自律神経は大変重要な神経で、人間の意識・意志とは関係なく24時間自動的にはたらいており、呼吸・血液循環・体温調節・消化・排泄・生殖・免疫など、生きていくうえで必要なあらゆる機能をコントロールしています。そのため、なんらかの影響を受けて自律神経が乱れると、ありとあらゆる不調が、様々な形で体に現れるようになります。

内臓をはじめとする体の組織は自律神経がはたらくことで正常に活動しているので、体の司令塔ともいえる自律神経が乱れると、体のあちこちに不具合が起きます。

この自律神経の不調により具合の悪さや不調があらわれる症状を総称して、「自律神経失調症」と呼びます。

★神経のしくみ

神経とは、体の内外から様々な情報をキャッチし、その情報をもとにどうすべきか判断して、必要な場所に指令を伝える器官の総称です。

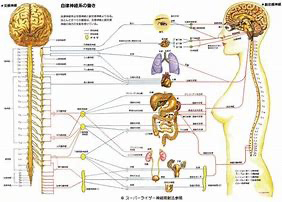

<中枢神経と末梢神経>

神経には中枢神経と末梢神経があります。脳や脊髄は、全身から集まる情報を整理して判断し、指令を出すという神経の司令塔であり「中枢神経」と呼ばれます。

情報を集めて脳に伝え、また、脳からの指令を必要な場所に伝えるものを「末梢神経」と呼びます。

<末梢神経の二種類 ~体性神経と自律神経~>

末梢神経は、運動を行うための「体性神経」と、体内の調整を行うための「自律神経」に分けられます。体性神経は、外部の情報を受け取る「感覚神経」・筋肉に指令を出す「運動神経」の二つです。自律神経は内臓機能を調節するなど体の自動運転をつかさどる働きで、自律神経は運動神経と異なり思い通りに動かすことはできません。

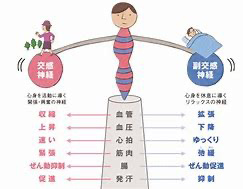

<自律神経の二種類 ~交感神経と副交感神経~>

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」とがあり、どちらも脊髄を起点にして、すべての内臓機能に情報を伝えています。また自律神経は血管や、ホルモン分泌を行う甲状腺やすい臓などの内分泌系も支配していて、体温や血圧、発汗、ホルモン分泌など、あらゆる身体の調整を行っています。このように、体が無意識に働いてくれることで体の恒常性も保たれます。

交感神経は、人を活動モードに導くために、体を緊張・興奮させる神経です。副交感神経は、人を休息モードに導くために、体をリラックスさせる神経です。2つの神経はシーソーのようにバランスをとり合っています。このバランスや働きが乱れることで様々に不調をきたすようになるのです。

<自律神経とホメオスタシス>

ホメオスタシスとは、「外界が変化していたとしても体内の状態を一定に維持できる能力のこと」です。体温や水分量など身体は狭い範囲を変動しながらもある一定の平衡状態を保っています。

たとえば私たちの体温は、外が暑い・寒いに関わらず、約36℃程度に保たれています。

ごく当たり前のことのように思われますが「体温を一定に維持する」という機能がはたらかないと、体に熱がこもったままになり不調をきたします。「体温が高くなったら、体温を下げるため発汗をする」というプロセスはホメオスタシスを保つために脳にインプットされているはたらきです。

自律神経は、ホメオスタシスを維持するために、バランスを取りながら微調整を続けています。ホメオスタシスを維持するため、自律神経も常に休まず自動運転ではたらいています。日中になれば交感神経が優位になり活動を促し、リラックス時や睡眠前には副交感神経が優位になり、人間に必要な休息をもたらします。ホメオスタシスのはたらきが崩れると、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなります。ホメオスタシスを維持するはたらきは、とくに、脳の視床下部という部分が深くかかわっています。

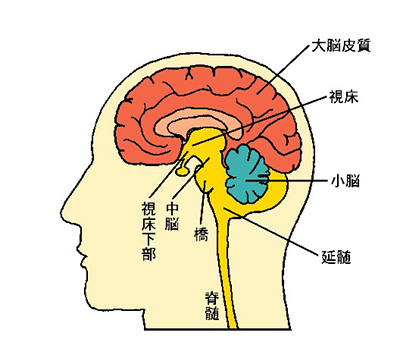

★脳の部位と自律神経の関係

自律神経のはたらきは、主にこの脳の視床下部によってコントロールされています。「視床下部は自律神経系の最高中枢」と呼ばれているほどです。

脳は大きく分けて(1)大脳 (2)小脳 (3)脳幹の3つの部分から成り立っています。視床下部は、(3)脳幹(間脳・中脳・橋・延髄)のなかの、さらに間脳(視床・視床下部)という場所にあります。また、(1)の大脳は外側の「大脳新皮質」と中心部に近い「大脳辺縁系」の2つのエリアに分かれています。大脳新皮質はものを知覚・思考・判断するなど、知性をつかさどるはたらき、大脳辺縁系は食欲や性欲、快・不快、怒り・驚きなどの情動をつかさどるはたらきがあります。

視床下部はこの大脳辺縁系などの影響を受けつつ、脳幹や脊髄に作用し、さらに自律神経活動に作用します。とくに大脳辺縁系からの情報が大きく影響しており、自律神経は本来、本能的な欲求や情動・感情などに反応します。たとえば、急に大きな音がしたとします。この時、大脳辺縁系に「驚き」という情動が生じます。驚きに反応した視床下部は自律神経の交感神経を興奮させ、交感神経は心臓の鼓動を速めたり、血圧を上げたりと身体の変化をもたらすという機序です。

間脳にある視床下部の下垂体は、からだに必要なさまざまなホルモンを分泌し、またホルモンの働きのコントロールをしている部分です。下垂体の機能低下が起こると、下垂体からのホルモンの分泌が障害され、食欲不振や倦怠感といった症状や生殖機能への影響など、多岐にわたり全身の症状があらわれることになります。

人の体には「体内時計」がありますが、体内のいろいろな活動を時間でコントロールする「時計遺伝子」が体のあちこちにあります。この時計遺伝子の中枢も脳の視床下部の視交叉上核にあり、体内時計の司令塔的な役割をしています。それぞれの内臓には末梢時計遺伝子が存在しています。自律神経と時計遺伝子は連動してはたらいているので時計遺伝子の調子が悪いと自律神経も影響を受けて乱れます。

このように、脳(とくに視床下部)と自律神経は密接な関係があります。

脳が本来的な生物としての働きを自然に発揮できるようにしていくことが、不調の解消につながるといえます。

★神経伝達物質について

私たちの身体においてあらゆる情報を伝達するのがシナプスですが、そのシナプスの間で情報を媒介するのが、神経伝達物質です。

ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、この3つの神経伝達物質は、人の感情や精神面、記憶や運動機能、睡眠といった、人体の重要な機能に深く影響を与えているため、しばしば三大神経伝達物質と表現されることがあります。人の感情に大きな影響を与えるドーパミンやセロトニン、ノルアドレナリンは、自律神経との関係が深く、相互に関係しあい私たちが生きていく上で重要な役割を果たしています。ドーパミンとノルアドレナリンは興奮させるはたらきのある神経伝達物質で、セロトニンは抑制型の神経伝達物質とされ、この3つがバランスよく働いて心の健康を保っているとされています。

・ドーパミン

ドーパミンは主に快感や意欲、運動機能の調節に関係するホルモンです。別名やる気のホルモンともいわれています。脳内から分泌されるドーパミンですが、不足すると意欲や気分に大きな影響があります。

・セロトニン

交感神経と副交感神経の2つの自律神経を調節する機能を活性化する働きを担っているのが、実は脳内物質のセロトニンです。脳の根っこの脳幹という部分のなかに、セロトニン神経が存在します。その数はヒトの場合、数万個といわれますが、これは脳全体で140億の神経細胞があるなかのほんのわずかな量です。このわずかなセロトニン神経が、脳全体にセロトニンを分泌させるという構造的特徴をもっています。心や精神の安定、感情のコントロールをしてくれます。

また、夜になって眠気を引き起こすメラトニンは、セロトニンをもとにつくられます。メラトニンは強力に活性酸素を取り除く作用があり、睡眠の質も良くします。セロトニンには、ノルアドレナリンやドーパミンの暴走を防ぐという重要な役割もあります。ストレスが長期化すると、ノルアドレナリンやセロトニンの分泌が減り、やる気が起きなかったり、憂鬱な気分になりやすくなるなどの影響があり、セロトニンと自律神経失調症は密接に絡んでいるといわれています。

・ノルアドレナリン

身体的または精神的にストレスを感じたとき、交感神経の情報伝達物質として放出されるのがノルアドレナリンです。驚きや興奮、恐怖などを感じさせる神経伝達物質として知られています。交感神経のはたらきが活発になってノルアドレナリンが分泌されると、心拍数が上がる、血圧が上昇する、消化器系の運動を弱めるなどの変化が体に起こります。多くの動物にも分泌される原始的な神経伝達物質で、ストレスに反応し緊張感や集中力を生み出すことからストレスホルモンの一種として分けられています。ノルアドレナリンは不足してしまうと注意力がなくなってしまったり、意欲が低下してしまうこともあります。適切に分泌されることで判断能力が上がり、ストレスに負けないマインドを常に維持できるようになるのです。また交感神経とノルアドレナリンとはかかわりが深く、正しく分泌されないと朝起きられないといった症状や低血圧を引き起こすこともあります。

程よい緊張感やストレスは、人のやる気や向上心、集中力に良い影響を与えるので、ノルアドレナリンが増えすぎても少なすぎてもよくない効果があるので、安定させることが大切です。

★自律神経の乱れに繋がる根本要因 ~ストレス~

ストレスは生きていくうえでは避けることができません。ストレスといっても、良いものも悪いものもあります。良いストレスも悪いストレスも、どちらも生きていく上で様々な場面を乗り越えるために必要です。ストレスがあるから適応する力が強くなり、状況の変化に対応できるのです。

しかしながら、ストレスは過剰になってしまうと心身に影響がでてきます。

ストレスがかかると身体はどのように反応するのか、その生理学的なメカニズムについてみていきましょう。

・ストレスとは?

ストレスは定義が難しいですが、ホメオスタシス(生体恒常性)を乱すような状態をストレスということができるでしょう。身体は環境の変化にかかわらず、自動的に一定に保たれるホメオスタシス(恒常性)というシステムがあります。このホメオスタシスを乱す原因をストレッサーと定義することがあります。ストレッサーに対するストレス反応は実に様々で厳密に定義するのは難しいですが、ストレスは様々な心身疾患の発症因子や増悪因子などが明確なため、「ストレス機構」という一連のメカニズムが想定されています。ストレスはどのようにして身体に影響していくのでしょうか。

・生理的な4つのストレス反応

ストレス反応は、自律神経系・内分泌系・免疫系の3つが密接に関係しあっています。そして情動的な変化がストレス反応として認められます。まだ明らかではない部分も多いのですが、以下、生理的な4つのストレス反応が知られています。

- 自律神経系のストレス反応

- 内分泌系(ホルモン)のストレス反応

- 自律神経系と内分泌系による免疫系のストレス反応

- 不安などの情動変化にともなうストレス反応

自律神経系・内分泌系・免疫系は密接に関係しあっていて、お互いに影響しあっています。

・ストレス反応-自律神経系

ストレスによって交感神経が刺激され、副腎髄質からアドレナリンの分泌が促されます。それに伴い、交感神経が刺激され身体を「戦うモード」に切り替えます。

例えば、危険にさらされた時、心臓はバクバクして血圧があがり、瞳孔は見開いて身体もこわばります。このように、心機能が高まって動悸や頻脈が起こったり、呼吸が早くなったり、筋肉が緊張したります。その一方で消化は抑えられ、胃腸の働きや唾液分泌などが悪くなります。

これらの反応は、闘争や逃走に有利なストレス反応です。

交感神経系は神経ニューロンとして全身に張り巡らされたネットワークです。脳から脊髄を下って、心臓や肺、胃腸、関節や皮膚などさまざまな器官にいきわたっています。

さらには副腎髄質に作用し、アドレナリンというホルモンの分泌を促します。血中のアドレナリンが全身の器官に作用し、自律神経系と内分泌系の両面から交感神経優位にしていくのです。

・ストレス反応-内分泌系

ストレスに反応して抗ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが分泌され、身体は恒常性を保とうとします。コルチゾール分泌の調整には脳の海馬という部分が大きな役割を担っており、海馬機能の低下がストレスの過剰反応につながります。

コルチゾールは、「体がストレスの負荷に負けるな!」と命令するホルモンなので、全身の細胞に作用して血糖をあげたり、炎症を抑えたりする働きがあります。

ストレス反応の内分泌系では、視床下部-下垂体-副腎皮質系(HPA系)の働きが重要です。ストレスをうけると下垂体からACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が分泌されて、ACTHは副腎皮質からコルチゾールが分泌されます。

このHPA系の調節にも、海馬が大きく関係していると考えられています。海馬は学習や記憶に重要な働きがあるといわれている部分で、認知症の患者さんでは萎縮が認められる部分です。

この海馬では、適切な量のコルチゾールが分泌されるようにモニターする働きがあります。(ネガティブフィードバック機構)

強い心理的ストレスが加わると、海馬神経細胞が脱落や萎縮が起こることが報告されています。また、海馬は慢性的にコルチゾールが高い状態が続くことに弱く、海馬神経の萎縮や神経新生を抑制することが報告されています。このようにして海馬機能が低下してしまうと、コルチゾールの暴走を止められず、HPA系が活性化してしまいます。

・ストレス反応-免疫系

自律神経系での交感神経の活性化と、内分泌系でのコルチゾールの分泌によって、免疫系は一般的に抑制されます。免疫系は自律神経系と内分泌系に密接に関係しています。

免疫系の組織である胸腺や骨髄、脾臓、リンパ節は自律神経系の調節をうけています。ストレスがかかって交感神経が活性化すると、ノルアドレナリンやニューロペプチドYなどが免疫細胞に作用します。さらには内分泌系から、ストレスによってコルチゾールが分泌されます。

このようにストレスがかかると、免疫系は自律神経系と内分泌系の影響を受けて一般的に抑制されます。病原体が細胞に感染するのを防ぐ液性免疫(抗体)は強くなることもありますが、感染してしまった細胞をやっつける細胞性免疫(キラー細胞)は弱まります。免疫系では、免疫物質として様々なサイトカインが分泌されます。このサイトカインは脳の視床下部に作用して、発熱の制御に働いていることがわかっています。ストレスで微熱が続くことがありますが、おそらくこの免疫系が抑制されて、サイトカインによる発熱制御がうまくできなくなっているのかと考えられます。

・ストレス反応-情動と摂食行動

気分や感情が変化することでの認知の変化と、食欲を制御している物質の変化によって、適切な摂食行動がとれなくなってしまいます。ストレス反応として、気分や感情といった情動にも影響があります。これと密接に関係するのが「食べること」です。

ストレスには、熱い寒いといった物理的ストレスや感染やアレルギーといった生物的ストレスなど身体的なストレスだけではありません。日常生活での様々なことで、不安や怒り、緊張や悲しみなどを伴う精神的ストレスがあります。

これらの精神的ストレスは、大脳辺縁系にある偏桃体や海馬が関係してきます。とくに痛みや恐怖のある精神的ストレスでは、偏桃体が大きく関係しているといわれています。

これらの精神的ストレスは気分や感情を変化させて、それによって行動を変えます。そのひとつが摂食行動です。

ストレスがかかると食欲が低下してしまったり、反対に食欲が亢進してしまったりすることは経験的によく知られています。これは精神的ストレスによる情動的な影響もうけますが、ニューロペプチドとよばれる内分泌系の影響も受けます。

食欲の調整は、脂肪細胞がつくるレプチンという満腹中枢を刺激するホルモンと、視床下部で作られる様々なニューロペプチドによって行われています。その中のオレキシンやグレリンは摂食中枢を刺激し、食欲を亢進させます。それと同時に、HPA系も活性化することが分かってきています。

精神的ストレスによって、

- 気分や感情が変化して認知の変化

- 食欲を制御している物質の変化

これらが複雑にからみあって、適切な摂食行動がとれなくなります。どちらに転ぶかは時々ですが、食欲不振や食欲亢進につながります。

★ストレス反応の3つの段階

れまでストレスがかかったときに、身体ではストレス反応はどのように生じるのかをみてきました。これらのストレス反応は、身体のホメオスタシス(恒常性)を維持するための身体の防衛反応です。しかしながらストレスが続いていくと、どこかで限界がきてしまいます。カナダ人の生理学者のHans Selye(ハンス・セリエ)は1930年代にストレス学説を提唱し、ストレス反応を3つの段階に分けて説明しました。ストレスをうけると、ストレス反応は警告反応期・抵抗期・疲憊期の3段階ですすんでいきます。疲憊期になると、心身の疾患といった形であらわれてきます。

第一段階は警告反応期です。ストレスをうけると、そのショックから一時的に身体の機能が低下しますが(ショック期)、抗ストレスホルモンが分泌され、身体の機能を活発化させることで身を守ろうとします。(反ショック期)

なおもストレスが続くと、第二弾階の抵抗期へと入ります。長引くストレスに身体が抵抗し、普段よりも抵抗力が強くなっている状態です。ストレッサーとストレス耐性が拮抗していて安定していますが、この状態を維持するにはエネルギーが必要になります。

第三段階は疲憊期です。長期にわたってストレスを受け続けた結果、身体が疲労困憊してしまった状態です。ここまでくると抵抗力が下がり、睡眠や食事などの生活リズムも乱れ、身体機能が低下していきます。このようにして、身体疾患や精神疾患につながっていきます。

Hans Selye(ハンス・セリエ)はこのような状態を、汎適応症候群と呼びました。この考え方は、ストレスがどのように心身の不調につながっていくのかを理解するのに役立ちます。

★ストレスを考えるにあたって

自律神経の乱れには様々な要因がありますが、

多くは本来の「生物」としての人間の自然なありようからはなれた、「不規則な生活、肉体・精神・環境における過度のストレス等」が要因になりうるということができます。

本来的に自然なあり方から離れている現代という社会では、私たちが意識せずに当たり前と思っている事柄が、生物的には不自然であったり、実はストレスに該当したりということも多くあるでしょう。

また、具体的なストレス要因を軽減するようにすることはもちろんですが、実はストレスであるのににもかかわらず、無意識にあたりまえになってしまっている事柄(考え方や習慣など)や、そもそも、自分自身が何を本当に感じているのかに気づけていないといったこともあるでしょう。

自分自身に気づきなおせるような時間とることや、物事への今までとは違うやり方や考え方を試してみること、生活や仕事、趣味や休息のバランスを工夫して生きることなど、できることがあるかもしれません。自律神経をはじめとした本来的な身体の仕組みを適切に働かせるためには肉体的・精神的なストレスに気づき対応していくことはとても重要です。

★多岐にわたる自律神経失調による不調

このように、自律神経は身体、精神面等 広い範囲に影響を与えるため、現れる不調や症状は多岐にわたります。

・不眠・胃腸障害・頭痛・めまい・更年期症状・精神不安・うつ病・免疫低下・肩こり etc・・・

原因がはっきりとした病気である場合もありますが、様々な不調や病名のつかない不定愁訴などは多くが自律神経の問題と無縁とはいえないでしょう。

現代的 代表要因例

・デスクワーク

現代的な自律神経の乱れによる不調の多くは、交感神経のオーバーワークにより血流が悪くなることが一因とされています。集中してデスクワークをしていると姿勢が乱れ、呼吸が浅くなり、交感神経が優位になります。また、首と腰の辺りには副交感神経が張りめぐらされているため、姿勢が悪くなると副交感神経の働きが低下し、交感神経が高まります。交感神経が高まった状態が続くと、体が緊張してこりなどの不調につながっていきます。スマホの見すぎなども、首や目の周りの筋肉が緊張し、交感神経が過剰にはたらいて自律神経を乱す要因となります。

・精神的ストレス

人間関係・仕事のペース・生活スタイル